El hombre del blanco

Todas las noches, al volver del instituto, divisaba a un hombre a través del cristal del coche. Desde su banco, parecía vigilar los plataneros como esperando que, una mañana, cambiasen de sitio. El coche siempre pasaba muy deprisa. Yo iba sentada detrás, nadie me veía observar a ese hombre igual que se observa un cuadro. Sin pudor, con curiosidad.

Era mi ritual al volver a casa. Había otros rituales, seguramente demasiado numerosos, como volver a bajar la escalera de tres en tres peldaños tras llegar arriba. Y también estaba el del teléfono. No debía sonar más de cuatro veces. Si no… si no, no sé.

Una tarde de mayo, el sol estaba blanco, yo no tenía clase. Bajé al parque. El hombre del banco estaba ahí, fumando un cigarro de liar. Jamás habría pensado que estaría allí tan temprano. Fui directa hacia él, con un cigarro en la mano. Le pedí fuego. Él me tendió un mechero. En cada uno de sus iris había como un brillo de cristal. En la mano derecha le faltaba un dedo. Yo no le quitaba ojo. Pero esta vez, el cuadro estaba vivo y me miraba. Me dijo «se lo comió la máquina».

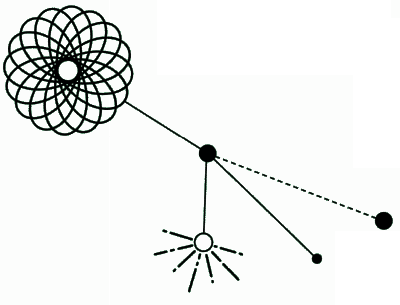

Me habló de la fábrica, del polvo de madera que se te queda pegado en el cráneo, incrustado en las uñas. De los ojos que lloran. Y de la máquina que le había comido el dedo. Le pregunté de dónde venía, me contestó «Argel». Mi pregunta no iba por ahí, le dije: «¿Dónde aquí?». Entonces señaló hacia una dirección entrecerrando los ojos. Pero hacia ese lado solo estaba el río. Cuando estaba despejado y había humedad, se podían ver los Pirineos en el horizonte. Desde donde estábamos, si se trazaba una línea recta, al otro lado de las montañas estaba Barcelona, la isla de Mallorca y Argel. No me atreví a insistir.

Aquella noche, como todas las demás noches desde hacía tres años, giré la cabeza para verle al pasar en coche. Me daba miedo que no estuviera allí, que nuestro encuentro hubiese desordenado el equilibrio sagrado de la realidad. Pero él seguía en el banco. Levanté la mano discretamente, como para saludarle para mí. Pero él me hizo una señal con los cuatro dedos, con un gesto claro y amistoso.

Me veía, siempre me había visto…

Yo era La chica del coche y formábamos parte del mismo mundo.

Todas las noches, al volver del instituto, divisaba a un hombre a través del cristal del coche. Desde su banco, parecía vigilar los plataneros como esperando que, una mañana, cambiasen de sitio. El coche siempre pasaba muy deprisa. Yo iba sentada detrás, nadie me veía observar a ese hombre igual que se observa un cuadro. Sin pudor, con curiosidad.

Era mi ritual al volver a casa. Había otros rituales, seguramente demasiado numerosos, como volver a bajar la escalera de tres en tres peldaños tras llegar arriba. Y también estaba el del teléfono. No debía sonar más de cuatro veces. Si no… si no, no sé.

Una tarde de mayo, el sol estaba blanco, yo no tenía clase. Bajé al parque. El hombre del banco estaba ahí, fumando un cigarro de liar. Jamás habría pensado que estaría allí tan temprano. Fui directa hacia él, con un cigarro en la mano. Le pedí fuego. Él me tendió un mechero. En cada uno de sus iris había como un brillo de cristal. En la mano derecha le faltaba un dedo. Yo no le quitaba ojo. Pero esta vez, el cuadro estaba vivo y me miraba. Me dijo «se lo comió la máquina».

Me habló de la fábrica, del polvo de madera que se te queda pegado en el cráneo, incrustado en las uñas. De los ojos que lloran. Y de la máquina que le había comido el dedo. Le pregunté de dónde venía, me contestó «Argel». Mi pregunta no iba por ahí, le dije: «¿Dónde aquí?». Entonces señaló hacia una dirección entrecerrando los ojos. Pero hacia ese lado solo estaba el río. Cuando estaba despejado y había humedad, se podían ver los Pirineos en el horizonte. Desde donde estábamos, si se trazaba una línea recta, al otro lado de las montañas estaba Barcelona, la isla de Mallorca y Argel. No me atreví a insistir.

Aquella noche, como todas las demás noches desde hacía tres años, giré la cabeza para verle al pasar en coche. Me daba miedo que no estuviera allí, que nuestro encuentro hubiese desordenado el equilibrio sagrado de la realidad. Pero él seguía en el banco. Levanté la mano discretamente, como para saludarle para mí. Pero él me hizo una señal con los cuatro dedos, con un gesto claro y amistoso.

Me veía, siempre me había visto…

Yo era La chica del coche y formábamos parte del mismo mundo.